会阴穴位于大阴唇后联合与肛门连线的中间点,会阴穴属于奇经八脉,任脉,督脉,冲脉三条重要经络之起点,是阴气汇集之地,故称为“会阴”,同时会阴穴也是补充阳气最好的穴位。此穴与人体头顶的百会穴为一直线,是人体精气神的通道。百会为阳接天气,会阴为阴收地气,二者互相依存,相似相应,统摄着真气在任督二脉上的正常运行,维持体内阴阳气血的平衡,它是人体生命活动的要..

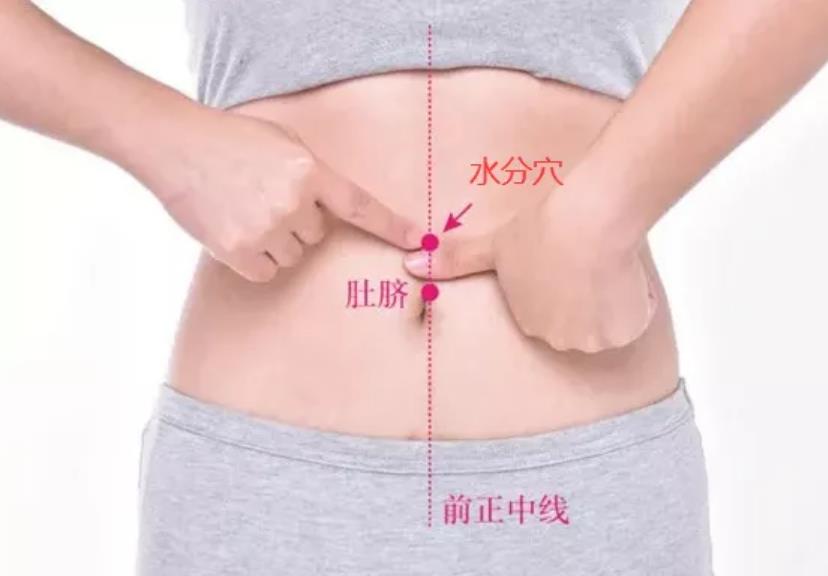

【穴名释义】“水分穴”。“水”,地部水液也。“分”,分开也。该穴名意指任脉的冷降水液在此分流。本穴物质神阙穴传来的冷降经水及下脘穴传来的地部经水,至本穴后,经水循地部分流而散,故而得名。分水名意与该穴同。【位置】水分穴归属任脉,位于上腹部,前正中线上,当脐中上1寸。(即:肚脐上一拇指宽处)。采用仰卧取穴。【主治功效】1、治疗水肿、小便不通、尿路感染、..

【下巨虚穴的位置】《中国针灸学》犊鼻下九寸,距胫骨前缘旁开一横指(中指)。【穴名解说】【下巨虚穴】属足阳明胃经,小肠之下合穴。《灵枢·本输》名巨虚下廉。《素问·气府论》名下廉。别名:巨虚下廉、足之下廉。《千金要方》名下巨虚。巨虚,指小腿部胫腓两骨之间较大的空隙处。《素问·针解》“巨虚者,跷足独陷者。”为与上巨虚相对,《千金翼方》冠以“下”字。《灵枢..

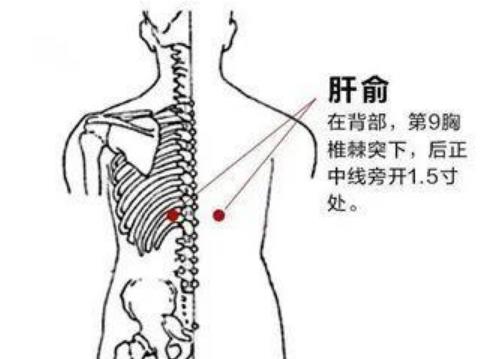

【穴位名解】肝俞穴:肝,肝脏也。俞,输也。肝俞名意指肝脏的水湿风气由此外输膀胱经。肝之背俞穴。经常艾灸具有疏肝理气、降火退热、益肝明目、行气止痛的作用。肝俞穴是肝之背俞穴,与肝脏有内外相应的联系,为肝经经气输注之处,能治疗众多肝脏病症。肝俞穴既能益肝,又能泻肝,肝血不足则益之,肝经瘀滞则泻之。该穴可疏肝明目、利咽止痉。【取穴方法】肝俞穴:位于在背部..

印堂穴是督脉经穴之一,位于人体的面部,两眉头连线中点。中医认可的主要功用是清头明目,通鼻开窍。《素问·脉要精微论》中言:“夫精明五色者,气之华也。”意思是,眼神和面部的颜色、光泽,都是我们五脏六腑精气的表现。全身气血的盛衰,都可以通过面部的色泽变化显露出来。当一个人正气不足时,印堂首先展示。印堂在两眉之间,被人体最热的督脉经过,又被次热的足太阳膀胱..

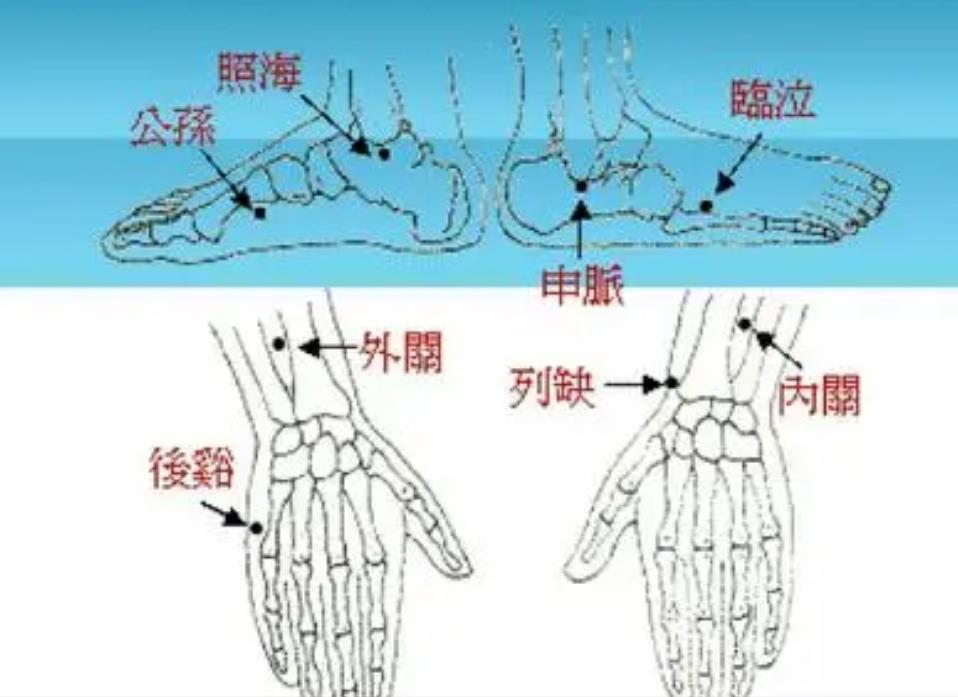

【取穴】足临泣位于足背外侧,当足4趾本节(第4趾关节)的后方,小趾伸肌腱的外侧凹陷处。位于足背外侧,第四趾、小趾跖骨夹缝中。【名解】足临泣出自《黄帝内经灵枢·本输》:“出于窍阴……注于临泣,临泣,上行一寸半,陷者中也,为输”。《圣济总录》始名足临泣。属足少阳胆经。足临泣是足少阳胆经的输穴,五行属木;八脉交会穴之一,通带脉。足临泣,足:足部;临:治理;..

中医认为我们的五脏六腑是通过十二正经联系在一起的,这是浅层的,深层的就是奇经八脉。八脉交会穴,又称为“流注八穴”,“交经八穴”,是指奇经八脉与十二正经脉气相交通的八个腧穴,均分布于肘膝关节以下的部位。八穴包括公孙、内关、外关、足临泣、照海、列缺、申脉、后溪。八脉是指奇经八脉,即任、督、冲、带、阴维、阳维、阴蹻、阳蹻。八脉交会穴首见于宋子华的《流经八..

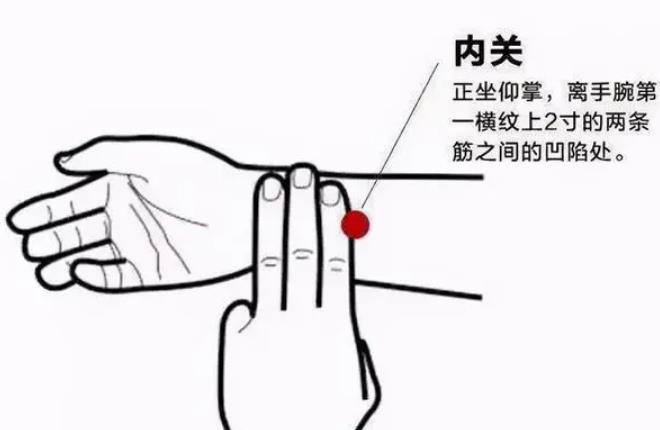

内关最早见于《黄帝内经·灵枢·经脉篇》,为手厥阴心包经之络穴,属八脉交会穴之一。内,指内部;关,指关卡。内关穴是指心包经的体表经水由此穴注入体内。有益心安神、和胃降逆、宽胸理气、镇定止痛之功。内关穴对胸部、心脏部位以及胃部的止痛效果非常的明显,紧急情况下,同时按压人中穴,内关穴两次效果更好。对胸胁胃脘的胀满疼痛、冠心病心绞痛、噎膈症、疟疾等病疗效甚..

对于艾灸的使用,很多是在湿气重或者妇科疾病时,大家会选择用艾灸的方式来进行治疗,非常方便。而且长期使用的话,一个人的体质也会发生明显的改变,对人体大有裨益。而艾灸能不能用来治疗一些重症呢?比如癌症。癌症到底能不能用艾灸治愈?这个问题很难用能或者不能回答,但有一个事实是:越来越多的癌症患者甚至癌症晚期患者,通过艾灸大幅提升了自己的生存质量,而且幸运的..

阴维脉概述阴维脉为奇经八脉之一。本经起于小腿内侧足三阴经交会之处,沿下肢内侧上行,至腹部,与足太阴脾经同行,到胁部,与足厥阴经相合,然后上行至咽喉,合于任脉。出《黄帝内经素问·刺腰痛论》。手厥阴心包经的内关穴与本脉脉气相通。阴维脉是足少阴肾经、足太阴脾经、足厥阴肝经诸阴之维。阴维脉交会穴阴维脉交会腧穴有筑宾(足少阴肾经)、府舍、大横、腹哀(足太阴脾..

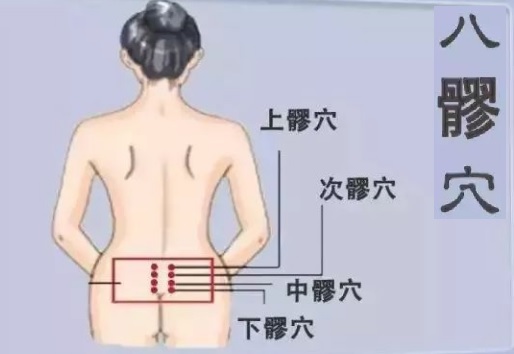

穴位名解八髎(liáo) 位于膀胱经上,位于一、二、三、四骶后孔中,这是一个区域,也就是盆腔所在之处,邻近胞宫。有上髎、次髎、中髎、下髎左右各一对,所以叫做“八髎”。最早出自于《黄帝内经》,髎,孔隙也。 八髎五行属水,擅长调节全身的水液,疏通气血。凡是妇科病,都跟气血水液有关。因而,八髎能通调所有的妇科病。八髎穴取穴先找到髂后上嵴,即把手放到平时系腰带..

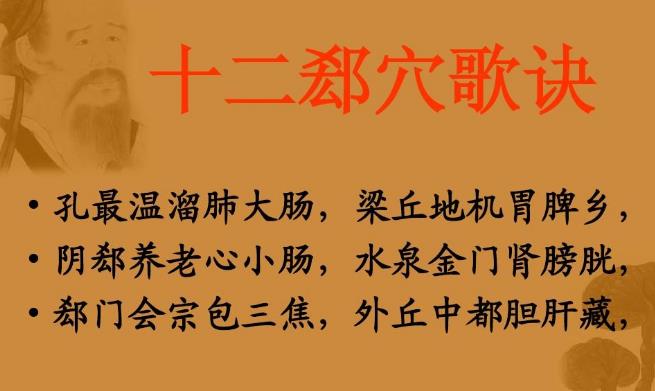

郄穴[xì xué]郄穴,“郄(音隙)”有空隙之意,指经脉气血曲折汇聚的孔隙。郄穴出自《针灸甲乙经》,是各经的经气深聚的部位。十二经各有一个郄穴,阴维脉、阳维脉、阴蹻脉、阳蹻脉也各有一个郄穴,一共16个郄穴。除足阳明胃经的梁丘外,都分布在肘、膝关节以下。临床应用:1、治疗急性证,郄穴可以治疗本经循部位及所属脏腑的急性病症,阴经的郄穴多治血证。如孔最治咳血,..

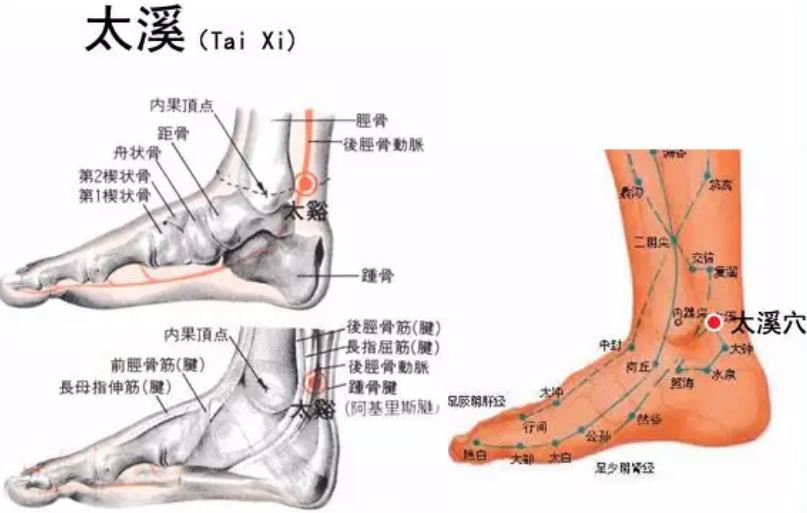

太溪,是足少阴肾经的原穴。取穴时,可采用正坐,平放足底或仰卧的姿势,太溪穴位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处。关于太溪穴《会元针灸学》中有这样的记载:“太溪者,山之谷通于溪,溪通于川。肾藏志而喜静,出太深之溪,以养其大志,故名太溪。”也就是说,肾经水液在此形成较大的溪水。从这个释名可以看出,此穴可以生产源源不断滋养人体的肾脏之水,与肾脏的..

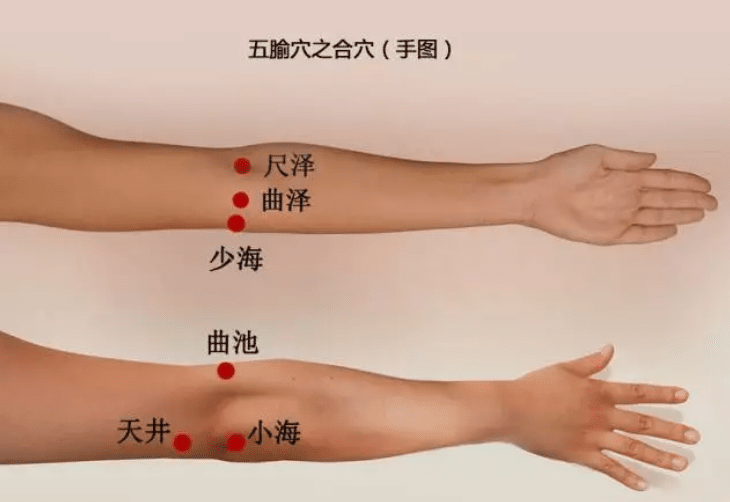

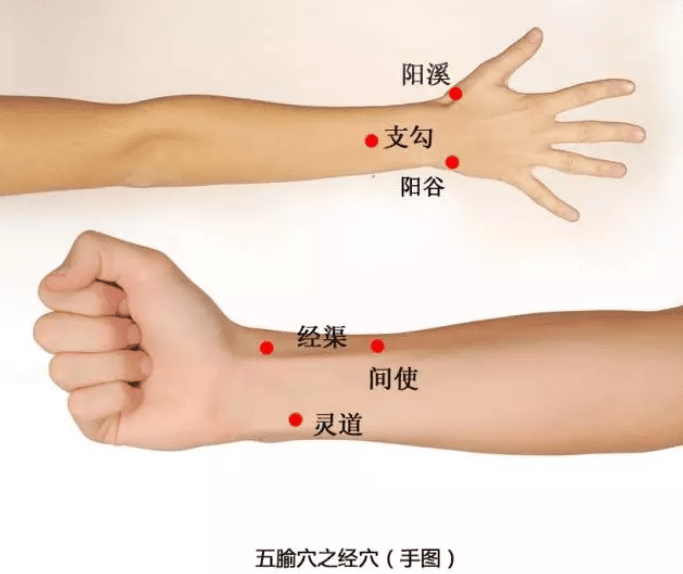

关于五腧穴五腧穴:是十二经脉分布于肘膝关节以下的五类重要腧穴。五腧穴的分布,是从四肢末端依次按井,荥,输,经,合的次序向肘,膝部位排列。每条经脉有五穴,十二经共有60穴。五腧穴各有所主病症《难经•六十八难》说:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主咳寒热,合主逆气而泄”。《灵枢•顺气一日分为四时》说:“病在藏者取井;病变于色者取之荥;病时间时甚者..

关于五腧穴五腧穴:是十二经脉分布于肘膝关节以下的五类重要腧穴。五腧穴的分布,是从四肢末端依次按井,荥,输,经,合的次序向肘,膝部位排列。每条经脉有五穴,十二经共有60穴。五腧穴各有所主病症《难经•六十八难》说:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主咳寒热,合主逆气而泄”。《灵枢•顺气一日分为四时》说:“病在藏者取井;病变于色者取之荥;病时间时甚者..

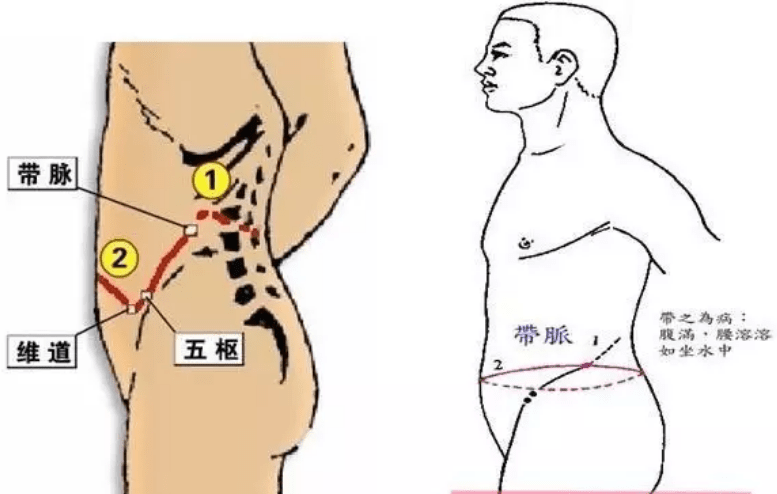

带脉,人体奇经八脉之一,位于腰腹之间、人体唯一横向运行的脉络。“带脉”中的“带”字,含有腰带的意思,因为其横行于腰腹之间,统束全身直行的经脉,状如束带,故称“带脉”。带脉能约束纵行之脉,足之三阴、三阳以及阴阳二跷脉皆受带脉之约束,以加强经脉之间的联系。带脉出自季胁部,交会于足少阳胆经的带脉、五枢、维道穴,围绕腰腹部一周。由于带脉出自督脉、行于腰腹,..

五腧穴:是十二经脉分布于肘膝关节以下的五类重要腧穴。五腧穴的分布,是从四肢末端依次按井,荥,输,经,合的次序向肘,膝部位排列。每经五穴,十二经共有60穴。五腧穴不仅分属于十二经脉,而且具有自身的五行属性。五腧穴五行属性按照”阴井木“,”阳井金“的阴阳五行学说归类。五腧穴之【输穴】:输穴多分布掌指或跖趾关节之后。《灵枢·九针十二原》:“所注为输。”意指..

五腧穴:十二经脉分布于肘膝关节以下的五类重要腧穴。即井、荥(yíng)、输、经、合穴的总称,合计60个穴位,在临床治疗中应用广泛。五腧穴之荥穴:经气流行的部位,象浅水流,荥迂未深,叫荥(yíng)穴,五输穴之一。《灵枢·九针十二原》:“所溜为荥。”意为脉气至此渐大,犹如泉之已成小流,故名。荥穴多分布在指(趾)、掌(跖)关节附近。根据季节有“夏刺荥”。荥穴主..

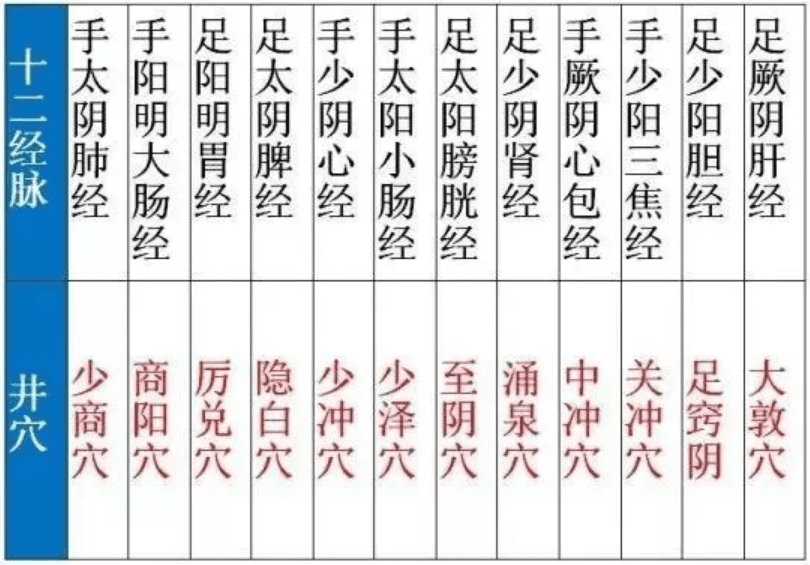

什么是井穴?五腧穴是人身上最重要的一部分穴位,人体十二经脉中有:“井、荥[yíng]、腧、经、合”的五腧穴。井穴,是五腧穴的第一类,是十二经脉中十二个井穴的总称。《黄帝内经.灵枢 》记载:“以上下所出为井。”井是水源头的意思。把人体上肢或下肢,最初流露在脉中,可以用肉眼看得见的地方,称它“井”,因为井就是水的源头,各经脉之气由井穴而起,比如被誉为肾经源头..

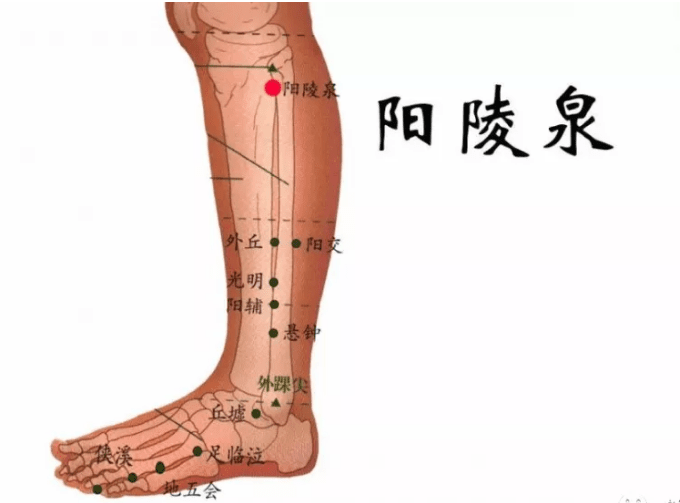

阳陵泉阳陵泉属足少阳胆经之合穴,又为胆腑的下合穴,主要治疗内腑之病变。“阳”,膝外侧属阳“外侧”阳气。“陵”,指的是腓骨小头的“高处”,“泉”,指的是凹陷处,经水汇聚如泉。阳陵泉的名字,就是这么来的。取穴法阳陵泉在腓骨小头之前下部凹陷处。足三里斜上一横指处。阳陵泉穴特性阳陵泉为足少阳胆经之合穴,亦属五俞穴之一。所谓“合穴”是五俞穴的一种,均位于肘、..

- 回到顶部