什么是郄穴?人体16个郄穴的主治作用

郄穴[xì xué]

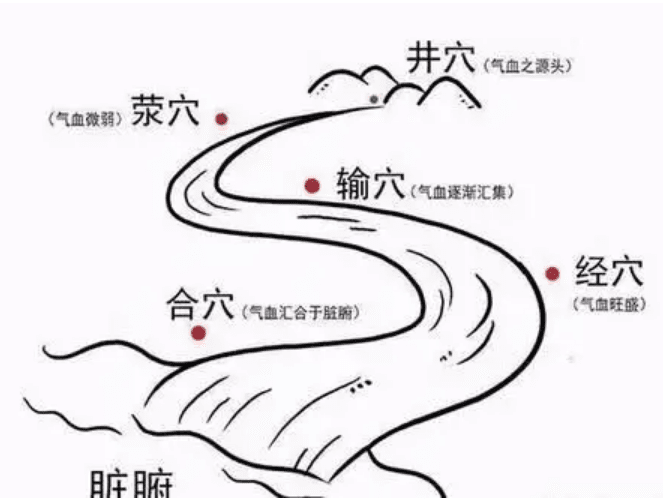

郄穴,“郄(音隙)”有空隙之意,指经脉气血曲折汇聚的孔隙。

郄穴出自《针灸甲乙经》,是各经的经气深聚的部位。

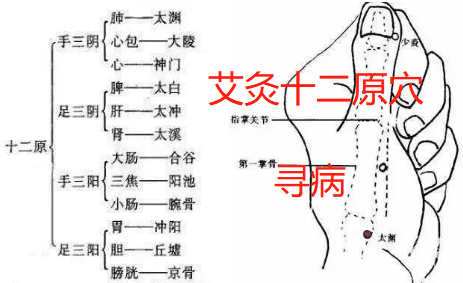

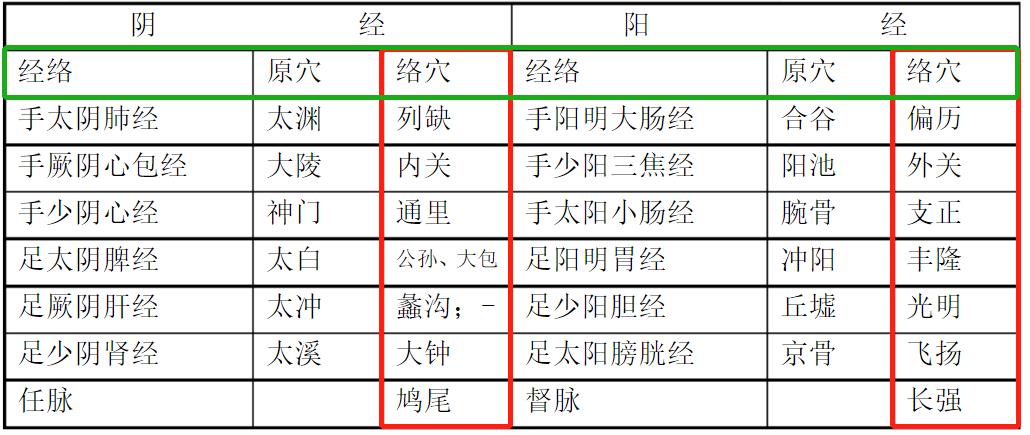

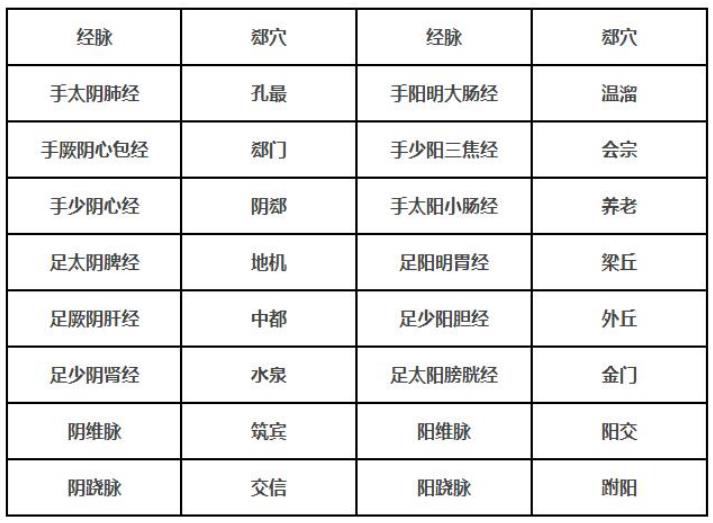

十二经各有一个郄穴,阴维脉、阳维脉、阴蹻脉、阳蹻脉也各有一个郄穴,一共16个郄穴。

除足阳明胃经的梁丘外,都分布在肘、膝关节以下。

临床应用:

1、治疗急性证,

郄穴可以治疗本经循部位及所属脏腑的急性病症,阴经的郄穴多治血证。

如孔最治咳血,中都治崩漏,心胸痛取阴郄等。

有临床报道,红丝疗(急性淋巴管炎)在所在经脉的郄穴以三棱针点刺放血,常获满意疗效。

阳经穴多治急性疼痛病证。如颈项痛取外丘,胃脘痛取梁丘等。

2、协助诊断,

郄穴在生理上为气血深聚之处,病理上也是脏腑、经脉病证的反应点。

当某脏腑有病变时,可以按压该经郄穴进行检查,协助诊断。

例如,心绞痛、胸膜炎患者往往在患侧手厥阴经郄门穴出现压,

月经不调、痛经患者常常在足太阴经地机穴有压痛,具有诊断和治疗双重作用。

16个郄穴介绍及主治作用

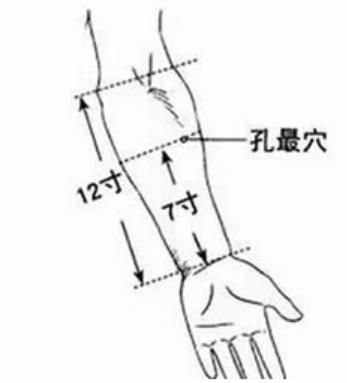

一、手太阴肺经之郄穴——孔最(LU6)

【穴名来源】孔,孔隙;最,甚、极。意思是本穴孔隙最深。

【定位】腕掌侧远端横纹上7寸,尺泽与太渊连线上。

【主治】

①、咳嗽,气喘,咯血,咽喉肿痛。

②、热病无汗。

③、肘臂疼痛。

【古籍记载】

《甲乙经》:“(臂)厥头痛。”

《千金要方》:“孔最,主臂厥热痛汗不出,皆灸刺之,此穴可以出汗。”

二、足太阴脾经之郄穴——地机(SP8)

【穴名来源】地,土地;指下肢机,机要;穴在下肢,局部肌肉最为丰满,是小腿运动的机要部位。

【定位】阴陵泉下3寸,胫骨内侧缘后际。

【主治】

①、腹痛,泄泻。

②、月经不调,疝气。

【古籍记载】

《甲乙经》:“溏瘕,腹中痛,脏痹,地机主之。”

《铜人腧穴针灸图经》:“治女子血瘕,按之如汤沃股内至膝,丈夫溏泄,腹胁气胀,水肿,腹坚,不嗜食,小便不利。”

《针灸大成》:“主腰痛不可俯仰,溏泄,腹胁胀,水肿腹坚,不嗜食,小便不利,精不足,女子癥瘕,按之如汤沃股内至膝。”

《百症赋》:“妇人经事改常,自有地机、血海。”

三、手少阴心经之郄穴——阴郄(HT6)

【穴名来源】阴,阴阳之阴;郄,孔隙。此为手少阴心经之郄穴,故名。

【定位】腕掌侧远端横纹上0.5寸,尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

【主治】

①、心痛,心悸。

②、咯血,骨蒸盗汗。

③、鼻衄。

【古籍记载】

《甲乙经》:“惊,心痛,手(少)阴郄主之。”

《铜人腧穴针灸图经》:“治失喑不能言,洒淅振寒,厥逆心痛,霍乱胸中满,衄血,惊恐。”

《针灸大成》:“主鼻衄吐血。”

四、足少阴肾经之郄穴——水泉(K15)

【穴名来源】水,水液;泉,水泉。肾主水,能治小便淋漓的水泉病。

【定位】太溪直下1寸,跟骨结节内侧凹陷中。

【主治】

(1)月经不调,痛经,阴挺,小便不利。

(2)目视不明。

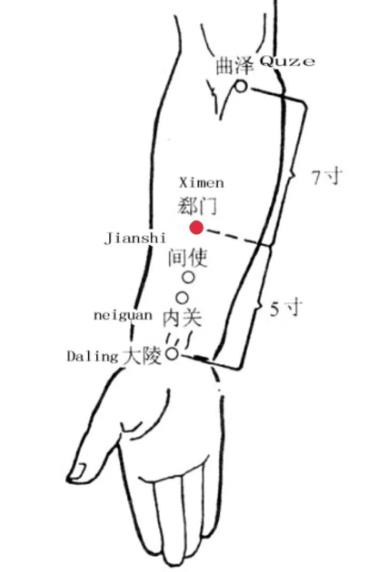

五、手厥阴心包经之郄穴——郄门(PC4)

【穴名来源】郄,孔隙;门,门户。乃心包经经气出入的门户

【定位】腕掌侧远端横纹上5寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

【主治】

(1)心痛,心悸,心烦,胸痛。

(2)咯血,吐血,衄血。

【古籍记载】

《甲乙经》:“心痛,衄,哕,呕血,惊恐畏人,神气不足。”

《循经考穴编》:“久疟不瘥,心胸疼痛,五心烦热。”

六、足厥阴肝经之郄穴——中都(LR6)

【穴名来源】中,中间;都,聚会。穴在小腿内侧中间,为肝经之气深聚之处

【定位】内踝尖上7寸,胫骨内侧面的中央。

【取法】髌尖与内踝尖连线中点下0.5寸,胫骨内侧面的中央。

【主治】

(1)疝气,少腹痛,崩漏,恶露不尽。

(2)泄泻。

七、足少阴肾经之郄穴——筑宾(KI9)阴维脉郄穴

【穴名来源】筑,强健;宾,通“膑”,泛指膝和小腿。穴在小腿内侧,有使腿膝坚实的作用。

【定位】太溪直上5寸,比目鱼肌与跟腱之间。

【主治】

(1)癫痫,吐舌。

(2)呕吐。

(3)疝气。

(4)小腿疼痛。

八、足少阴肾经之郄穴——交信(KI8)阴跷脉郄穴

【穴名来源】交,交会;信,信用,无常之一,属土,指脾。古以仁、义、礼、智、信“五常”配属五行,信属脾土。足少阴肾经由本穴会于脾经“三阴交”穴,故而得名。

【定位】内踝尖上2寸,胫骨内侧缘后际凹陷中。

【主治】

(1)癃闭,疝气痛引股膝,月经不调

(2)泄泻,便秘。

九、手阳明大肠经之郄穴——温溜(LI7)郄穴

【穴名来源】温,温暖;溜,流通。本穴有温通经脉之功,能治肘臂寒痛。

穴

【定位】腕背侧远端横纹上5寸,阳溪与曲池连线上。

【主治】

(1)头痛,面肿,咽喉肿痛。

(2)腹痛,肠鸣。

(3)热病。

(4)肩背酸痛,疔疮。

十、足阳明胃经之郄穴——梁丘(ST34)

【穴名来源】梁,山梁;丘,丘陵局部隆起形如山梁,丘陵,穴当其处。

【定位】髌底上2寸,股外侧肌与股直肌肌腱之间。

【主治】

(1)胃痛。

(2)乳痈,乳痛。

(3)膝肿痛,下肢不遂。

【古籍记载】

《甲乙经》:“大惊乳痛,梁丘主之。”

《针灸大成》:“主膝脚腰痛,冷痹不仁,跪难屈伸,足寒,大惊,乳肿痛。”

十一、手太阳小肠经之郄穴——养老(Sl6)

【穴名来源】养,赡养;老,老人。此穴能治目花,耳聋,腰酸和身重等老人常见病症。

【定位】腕背横纹上1寸,尺骨头桡侧凹陷中。

【取法】掌心向下,用一手指按在尺骨头的最高点上,然后手掌旋后,当手指滑入的骨缝中。

【主治】

(1)目视不明。

(2)肩臂疼痛不举。

【古籍记载】

《甲乙经》:“肩痛欲折,臑如拔,手不能自上下,养老主之。”

《铜人腧穴针灸图经》:“目视不明。”

《玉龙经》:“肩背强急,眼痛。”

《类经图翼》:“张仲文传灸治仙法,疗腰重痛,不可转侧,起坐艰难,及筋挛,脚痹不可屈伸,养老穴也。”

十二、足太阳膀胱经之郄穴——金门(BL63)

【穴名来源】金,金银之金,在此指阳维脉;门,门户。穴属足太阳经,又是阳维脉所生之处,故喻为进入阳维脉之门户。

【定位】外踝前缘直下,第5跖骨粗隆后方,骰骨下缘凹陷中。

【主治】

(1)头痛。

(2)小儿惊风。

(3)腰痛,下肢痿痹,足踝肿痛。

十三、手少阳三焦经之——会宗(TE7)郄穴

【穴名来源】会,会合;宗,集聚。此为本经郄穴,是经气会聚之处。

【定位】腕背侧远端横纹上3寸,尺骨的桡侧缘。

【主治】

(1)耳聋。

(2)癫痫。

(3)上肢肌肤疼痛。

十四、足少阳胆经之郄穴——外丘(GB36)郄穴

【穴名来源】外,内外之外;丘,丘陵。穴在外踝上方,局部肌肉隆起如丘。

【定位】外踝尖上7寸,腓骨前缘。

【主治】

(1)胸胁胀满。

(2)癫狂病。

(3)下肢痿痹。

十五、足少阳胆经之郄穴——阳交(GB35)阳维脉郄穴

【穴名来源】阳,阴阳之阳;交,交会。外为阳,穴在小腿外侧,与膀胱经交会。

【定位】外踝尖上7寸,腓骨后缘。

【主治】

(1)咽喉肿痛。

(2)胸满。

(3)癫狂,抽搐。

(4)下肢痿痹,转筋。

十六、足太阳膀胱经之郄穴——附阳(BL59)阳跷郄穴

【穴名来源】跗,足背;阳,阴阳之阳。穴在足背外上方。

【定位】昆仑直上3寸,腓骨与跟腱之间。

【主治】

(1)头痛。

(2)腰骶痛,下肢痿痹,足踝肿痛。