【八脉交会穴】的作用及组合使用

中医认为我们的五脏六腑是通过十二正经联系在一起的,这是浅层的,深层的就是奇经八脉。

八脉交会穴,又称为“流注八穴”,“交经八穴”,是指奇经八脉与十二正经脉气相交通的八个腧穴,均分布于肘膝关节以下的部位。

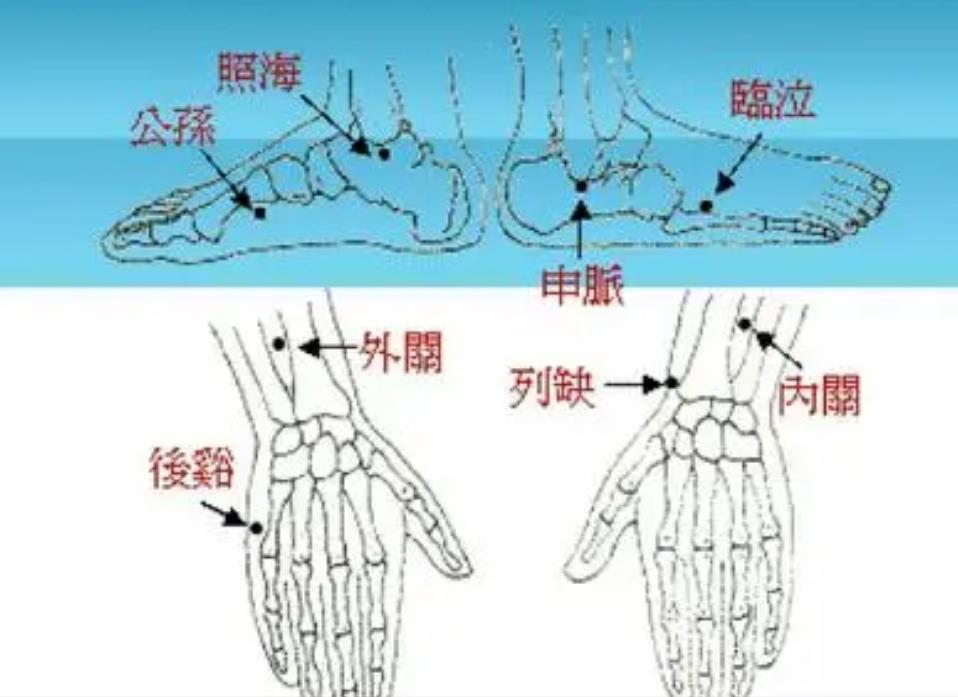

八穴包括公孙、内关、外关、足临泣、照海、列缺、申脉、后溪。

八脉是指奇经八脉,即任、督、冲、带、阴维、阳维、阴蹻、阳蹻。

八脉交会穴首见于宋子华的《流经八穴》,后被窦汉卿收于《针经指南》一书中,故后世又称此八穴为“窦氏八穴”。

在这八穴中,只有申脉是足太阳膀胱经、照海阳蹻及足少阴肾经与阴蹻直接交经汇聚之处,余六穴均未直接在所在穴处与奇经交会,只是通过所属经脉与奇经在躯干等部位相交而通会于其穴,因而是经交而穴通。

八脉交会穴表

经属 | 八穴 | 通八脉 | 会合部位 |

足太阴脾经 | 公孙 | 冲脉 | 胃、心、胸 |

手厥阴心包经 | 内关 | 阴维脉 | |

足少阳胆经 | 足临泣 | 带脉 | 目外眦、颊、颈、耳后、肩 |

手少阳三焦经 | 外关 | 阳维脉 | |

手太阳小肠经 | 后溪 | 督脉 | 目内眦、项、耳、肩胛 |

足太阳膀胱经 | 申脉 | 阳跷脉 | |

手太阴肺经 | 列缺 | 任脉 | 胸、肺、膈、喉咙 |

足少阴肾经 | 照海 | 阴跷脉 |

八脉交会穴的重要性

正如李梃在《医学人门》中所说:“周身三百六十五穴,统于手足六十六穴,六十六穴又统于八穴”,意在说明八脉交会穴可以主治全身疾病,八穴的主治范围广泛。

明代医家吴昆云:“以八穴交会奇经八脉,而分主乎表,主乎里,主乎表里之间也。仲景妙于伤寒,以其有六经之辨,予今以八法为妙者,以其分主八脉,而该乎十二经也,创为针灸一大法门……”,其论也谓精辟。

单穴主治范围

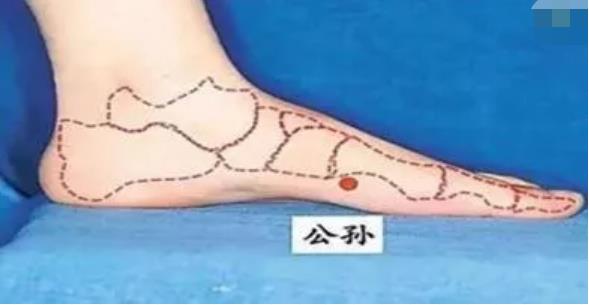

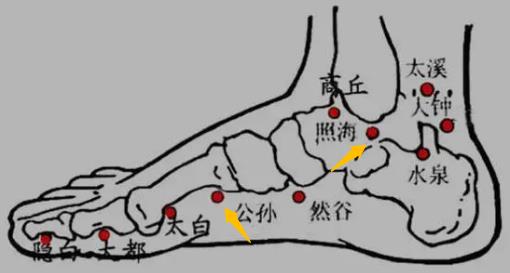

1、公孙穴

为足太阴脾经络穴,联络足阳明胃经,通冲脉。具有理气健脾、和胃降逆、调畅气机的作用。

主治范围:应与足太阴脾经、足阳明胃经、足太阴络脉、冲脉的循行和病候以及这些经脉相联系的其他经络、脏腑、组织、器官有联系。

可以治疗如脾胃肠及肝胆病、神志病、心肺系病、妇女病、五官病,四肢体表病等。

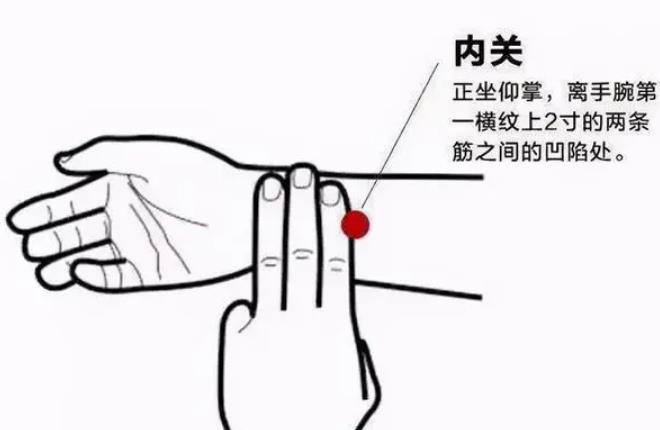

2、内关穴

为手厥阴心包经络穴,联系手少阳三焦经,通阴维脉,具有和血行气,通经止痛,安神定志的作用。

其主治范围与手厥阴心包经、手少阴心经、手少阳三焦经、手厥阴络脉、阴维脉的循行和病候及这些经脉相联系的其他经络、脏腑、组织、器官有关,是治疗心胸病的要穴。

可以治疗如心系病、神志病、脾胃肠、肝胆病、肺系病、妇女病、五官病等。

3、列缺穴

手太阴肺经络穴,联络手阳明大肠经,通任脉,具有宣通肺气,通调经脉的作用,

主治范围:与手太阴肺经、手太阴络脉、手阳明大肠经、任脉循行和病候及与这些经脉相联系的其他经络、脏腑、组织、器官有关。

可以治疗如肺系病、神志病、脾胃肠及肝胆病、膀胱肾病证、妇女病、五官病等。

4、照海穴

足少阴肾经腧穴,通阴跷脉,具有补肾益精,调畅阴跷的作用,

主治范围:应与足少阴肾经、阴跷脉的循行和病候以及这些经脉相联系的其他脏腑、经络、组织、器官有关。

可以治疗如肾膀胱病、神志病、五官病、心肺系病证、脾胃肝胆病、妇女病等。

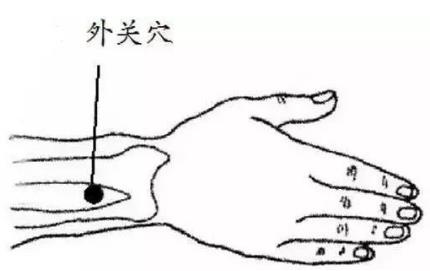

5、外关穴

手少阳三焦经络穴,联络手厥阴心包经,通阳维脉。阳维脉系诸阳而主表,

主治范围:与三焦经、心包经、手少阳络脉、阳维脉的循行和病候及与这些经脉相联系的其他经络、脏腑、组织、器官有关,可以治疗如四肢体表病、神志病、五官病、脾胃肠病等。

6、足临泣穴

足少阳胆经输穴,通带脉,

主治范围:与胆经、带脉的循行和病候及这些经脉相联系的其他经络、脏腑、组织、器官有关,可以治疗如四肢体表病、五官病、妇女病、神志病、肾膀胱病、肝胆病等。

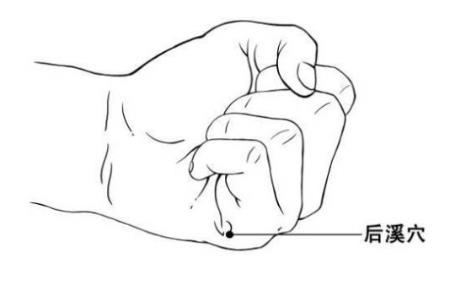

7、后溪穴

手太阳小肠经输穴,通督脉。

主治范围:与手太阳小肠经和督脉的循行和病候及与之联系的其他经络、脏腑、组织、器官有关,可以治疗如神志病、四肢体表病、五官病等。

8、申脉穴

足太阳膀胱经穴,通阳跷。

主治范围:与此二经的循行和病候及与二经相联系的其他经络、脏腑、组织、器官有关,可以治疗如神志病、筋肉病等。

穴位组合使用

临床配穴时多将八穴上下相配,分成四组使用,能够改变单穴使用之偏,发挥协同作用,使临床疗效更加显著,更能体现出整体作用的特点。其组成及治疗范围如下:

1、公孙-内关

合用有理气降逆、通肠和胃、宣通上下的功效。常用于心、胸隔、脾胃、肝的疾患,如心悸胸痹、胸腹胀满、呕吐呃逆、胃脘痛、痢疾等消化系统病证。

2、足临泣-外关

合用有清头目、利胸胁、理气通络、疏表之功。常用于目外眦病、耳后、颊、颈、肩、侧身部病证、外感风邪所致病证,如目肿、眼疼、耳鸣、耳聋、偏头痛、肋间神经痛,寒热表证等。

3、申脉-后溪

合用有安神志、清头目、通经活络之功。常用于目内眦、颈、项、耳、肩部病证,太阳经病证,心、肝、脑病证,如中风半身不遂、腰膝酸痛、风寒湿邪引起的痹证、抽搐、头痛、头晕、失眠、癫痫、癔病等。

4、照海-列缺

合用有理肺气、益肾气、宁神志、清虚热之功。常用于肺系、咽喉、胸膈、肝、心、肾的病证,如咽痛、咽喉不利、失音、语言不利、咳嗽、胸满、阴虚内热、失眠、癫痫、癔病、小便不利等症。

----

窦汉卿在《标幽赋》中总结了八脉交会穴的治疗范围:“阳跷阳维并督带,主肩背腰腿在表之病;阴跷阴维任冲脉,去心腹胁肋在里之疑。”

此处之阳跷是指通于阳跷脉的申脉穴,阳维是指通于阳维脉的外关穴,督是指通于督脉的后溪穴,带是指通于带脉的足临泣穴,此四穴偏于治疗在表的外经病,如肩背腰腿疾患。而分别通于阴跷、阴维、任脉、冲脉的照海、内关、列缺、公孙则偏于治疗在里的脏腑病。

同样,阴跷是指通于阴跷脉的照海穴,阴维是指通于阴维脉的内关穴,任是指通于任脉的列缺穴,冲是指通于冲脉的公孙穴,此四穴偏于治疗在里的胃、心、胸疾患。这是对八脉交会穴治疗范围的高度概括。