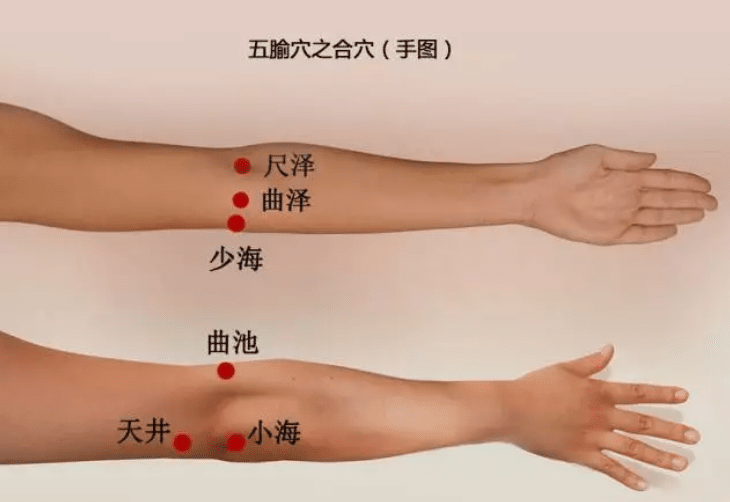

五腧穴:十二经脉【输穴】作用介绍

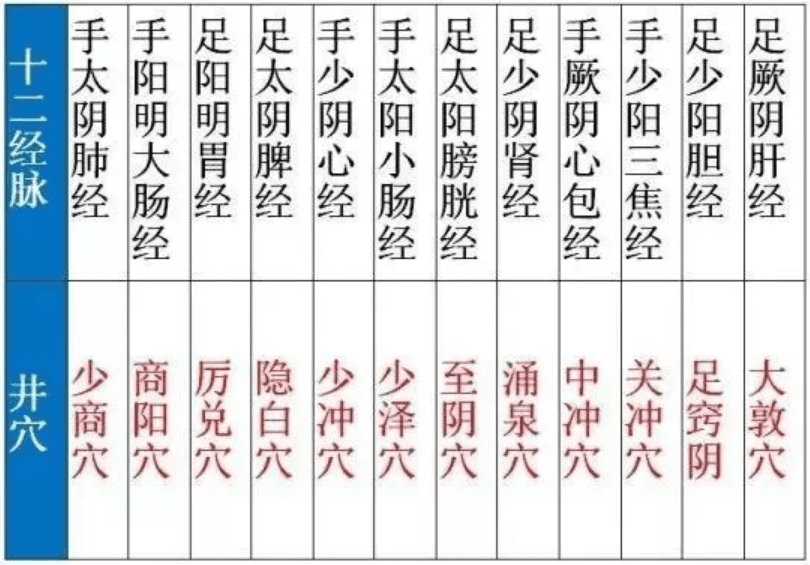

五腧穴:是十二经脉分布于肘膝关节以下的五类重要腧穴。

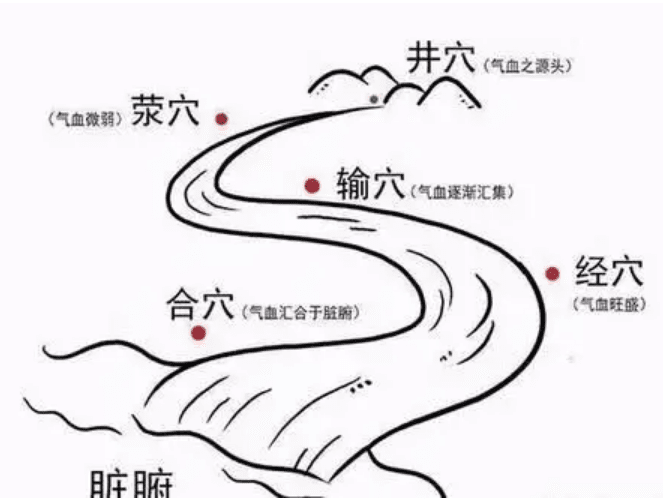

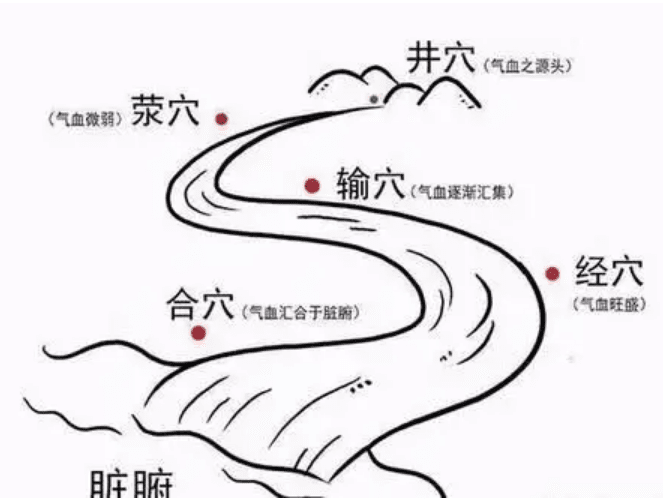

五腧穴的分布,是从四肢末端依次按井,荥,输,经,合的次序向肘,膝部位排列。

每经五穴,十二经共有60穴。

五腧穴不仅分属于十二经脉,而且具有自身的五行属性。

五腧穴五行属性按照”阴井木“,”阳井金“的阴阳五行学说归类。

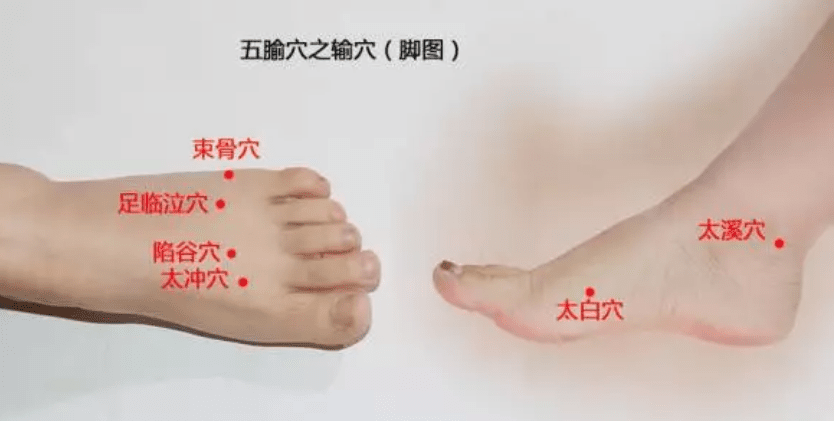

五腧穴之【输穴】:

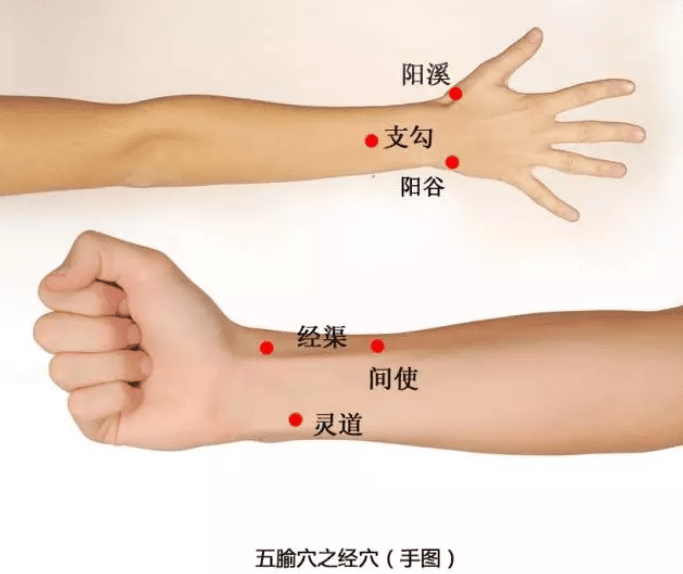

输穴多分布掌指或跖趾关节之后。

《灵枢·九针十二原》:“所注为输。”意指脉气至此已较强盛,如水流能注输于深处。

《难经•六十八难》说:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主咳寒热,合主逆气而泄”。

输穴主治脾之疾患:“输主体重节痛”。

六阴经输穴五行属土,脾属土,“体重节痛”是脾失健运,水湿阻滞为患。

脾与胃相表里,其他由此而产生的病症,

如脘腹胀满,食欲不振,呕吐恶心,肢体浮肿,大便溏稀,就可以健脾和胃,运化水湿。

《灵枢•顺气一日分为四时》说:

“病在藏者取井;病变于色者取之荥;病时间时甚者之输;病变于音者取之经;经满而血者,病在胃,及以饮食不节得病者,取之于合。”

《灵枢•邪气藏府病形》说:

“荥俞治外经,合治内府。”意指各经的荥穴和俞穴主治外行经脉所过处的病症,合穴治六腑症。

阴经的输穴是本经的原穴,阳经的则不是。

输穴主治症

1. “输主体重节痛“,十二经的输(土)穴,能治疗肢体重痛。

阴经输穴属土,内应于脾,主运化,故脾失健运则水湿内停而见体重等症。

阳经输穴属木,肝属木,若肝气郁滞则气血痹阻,不通则痛,故输穴可用于止痛。(阴经的腧穴也是本经原穴)

现临床多用于各种风湿痹证,肿胀疼痛的治疗,但阴经输穴与阳经输穴治疗肿胀疼痛有所不同。

阳经之输穴在治疗肿胀疼痛方面,可治疗循经通路上的多处病痛且病位较表浅之”外经“病变。

阴经之输穴治疗肿胀疼痛的病位较深,治疗疼痛的范围也较为局限,主要为相应脏器的疼痛

2.治疗脾胃病

输穴属土,内应于脾,脾胃之疾故可取输穴治之。

3.治疗出血证

脾主统血,如脾之统血功能失职则可出现各种出血症,故可取其输穴。

十二经络的五腧穴之【输穴】作用介绍:

1、肺经:太渊穴

太渊穴位的作用

①咳嗽、气喘等肺系病证;

②无脉证;

③腕臂痛。

现代常用于治疗感冒、咳嗽、支气管炎、肺结核、无脉症、肋间神经痛等。

穴位配伍:列缺、肺俞主治咳嗽、气喘、胸背痛,尤其是肺虚所致者;

穴位配伍:内关、三阴交主治无脉症。

太渊穴、大陵穴、神门穴用七星老斗"神炉"艾灸器施灸如下图:

2、大肠经:三间穴

三间穴位的作用

①齿痛、咽喉肿痛;

②腹胀,肠鸣;

③嗜睡。

现代常用于治疗扁桃体炎、咽喉炎、痢疾肠炎等。

3、心包经:大陵穴

大陵穴位的作用

①心痛,心悸,胸胁痛等心胸病证;

②癫狂;

③胃痛,呕吐;痫证;

④腕臂痛。

现代常用于治疗心肌炎、神经衰弱、腕关节及周围软组织疾患等。

穴位配伍:心俞、巨阙、间使、神门治疗心悸;

穴位配伍:曲泽、内关主治心胸痛;

穴位配伍:内关、公孙、足三里、中脘主治胃痛。

4、三焦经:中渚穴

中渚穴位的作用

①头痛,目赤,耳鸣,耳聋,喉痹等头面五官疾患;

②肩、背、肘、臂疼痛麻木,手指不能屈伸;

③热病。

现代常用于治疗头痛、神经性耳聋、美尼尔综合征、眶上神经痛、肩周炎、急慢性腰痛等。

穴位配伍:听宫、翳风主治耳鸣、头痛;

穴位配伍:肩髑、曲池、外关治疗肩臂肘酸痛;

穴位配伍:八邪、外关主治手指不能屈伸;

穴位配伍:外关、期门主治肋间神经痛。

5、心经:神门穴

神门穴位的作用

①心痛,心烦,惊悸,怔仲、恍惚,健忘,失眠,痴呆,悲哭、癫狂痫等心与神志病变;

②高血压;

③胸胁痛。

现代常用于治疗心绞痛、无脉症、神经衰 弱、癔病、精神分裂症等。

穴位配伍:支正主治健忘、失眠、无脉症;

穴位配伍:大椎、丰隆主治癫狂。

6、小肠经:后溪穴

后溪穴位的作用

①头项强痛、腰背痛、手指及肘臂挛痛等痛证;

②耳聋,目赤;

③癫狂痫;

④疟疾。

现代常用于治疗急性腰扭伤、落枕、耳聋、精神分裂症、癔病、角膜炎等。

穴位配伍:天柱主治颈项强直、落枕;

穴位配伍:翳风、听宫主治耳鸣、耳聋。

7、肝经:太冲穴

太冲穴位的作用

①头痛,眩晕,目赤肿痛,青盲,口歪等头面五官病证。

②中风,癫痫,小儿惊风;

③黄疸、胁痛、呕逆、腹胀等肝胃病证;

④月经不调,痛经,经闭,带下等妇科证;

⑤遗尿,癃闭;

⑥下肢痿痹,足跗肿痛。

现代常用于治疗脑血管病、高血压、青光眼、面神经麻痹、癫痫、肋间神经痛、月经不调、下肢瘫痪等。

穴位配伍:合谷称为四关穴,主治头痛、眩晕、小儿惊风、口歪等。

8、胆经:足临泣穴

足临泣穴位的作用

①偏头痛、眩晕、目痛等头目病证;

②乳房胀痛,乳少,乳痈;

③胁肋疼痛,足跗肿痛;

④瘰疬,疟疾。

现代常用于治疗神经(血管)性头痛、眶上神经痛、电光性眼炎、乳腺炎、肋间神经痛等。

穴位配伍:外关、风池、太阳主治偏头痛;

穴位配伍:光明主治乳房胀痛;

穴位配伍:乳根、肩井主治乳痈。

9、脾经:太白穴

太白穴位的作用

①肠鸣、腹胀、腹泻、胃痛、便秘等脾胃病证;

②体重节痛。

现代常用于治疗急慢性胃炎、急慢性肠炎、神经性呕吐、消化不良等。

穴位配伍:公孙、大肠俞主治肠鸣、腹泻;

穴位配伍:复溜、足三里主治腹胀。

10、胃经:陷谷穴

陷谷穴位的作用

①面肿、水肿等水液输布失常性疾患;

②足背肿痛;

③肠鸣腹痛。

现代常用于治疗水液输布失常、急慢性胃炎、急慢性肠炎等。

穴位配伍:列缺治疗面目浮肿;

穴位配伍:内庭、太冲主治足跗肿。

11、肾经:太溪穴

太溪穴位的作用

①头痛、目眩、咽喉肿痛、齿痛,耳聋,耳鸣等肾虚性五官病证;

②月经不调、遗精、阳痿、小便频数等泌尿生殖系疾患;

③腰脊痛及下肢厥冷、内踝肿痛;

④气喘、胸痛、咯血、等肺部疾患;

⑤消渴;

⑥失眠、健忘等肾精不足证。

现代常用于治疗肾炎、膀胱炎、月经不调、遗精、遗尿、牙龈炎、踝关节扭伤等。

穴位配伍:大陵、神门、太冲、志室主治失眠;

穴位配伍:尺泽、鱼际、孔最主治略血;

穴位配伍:气海、三阴交、志室主治滑精。

12、膀胱经:束骨穴

束骨穴位的作用

①头痛、项强、目眩等头部疾患;

②腰腿痛;

③癫狂。

现代常用于治疗高血压、神经性头痛、腓肠肌痉挛等。

穴位配伍:风池、百会、印堂、太冲主治头痛;

穴位配伍:风池、天柱、后溪主治项强;

穴位配伍:大肠俞、腰阳关、委中、昆仑主治腰腿痛。