灸感感传传导的路径与形式(二)

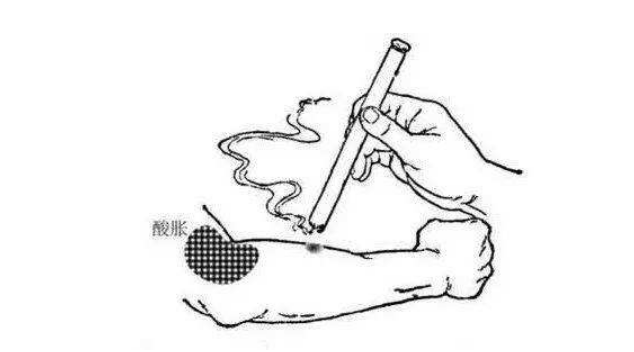

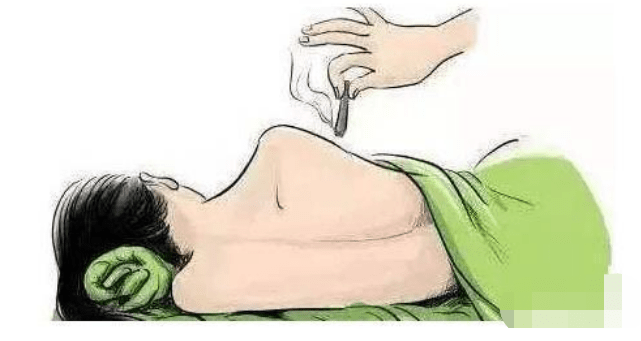

灸感的作用形式是传导,当艾灸某一个穴位时,

温热感由这个穴位沿着一定的经络轨迹向其它的穴位行走,这通常也叫做感传。

施灸部位或远离施灸部位产生其他感觉,例如热、麻、酸、胀、痛、冷等

周楣声先生总结了34种灸感感传的路径与形式:

十二、偏向斜折

当偏居身体一侧的某一脏器或某一部位出现有病理改变,如在其对侧相应的经穴施灸时,

则对侧的感传进入躯体之后,均是斜行越过中线而进抵患处,

如双侧同取则病侧的感传均是直接到达患处,健侧的感传则是折向患处。

这在肝病,一侧肺病,一侧肾病,心脏病及阑尾炎等诸病例中,均有规律性的证明。

十三、分叉多岐

(一)起步分叉

除在灸处上下方各有一患病处所,感传一开始即可上下分叉的情况外,

也有在感传开始后出现分叉,齐头向一个患病区域前进,曾有1例出现过6叉之多。

(二)中途分叉

感传在一线前进的过程中,中途忽然出现分叉,

变成两股相距极近或较远的感传线齐头并进,分为两路抵于患处。

或是在分叉后行过一段路径又复汇为一股再抵患处。

如有两处患病区域或左右相称的疾病(如双目同病),也可在分叉后各自走向两个患处。

在第一次分叉出现后,仍用原法原穴,也可仍有分叉或不再分叉。

十四、弥漫扩散

(一)起步扩散

在患处就近取穴时,感传开始发生后,即可呈片状向病区扩布。

如系远道取穴,多数是呈线状或带状,少数也可扩散成片状。

(二)中途扩散

感传开始以线状形式出现,当行进不远即迅速向全身扩散,

使个身温暖弥漫,汗出津津,感传线可被其掩盖而隐约不见。

这种情况较为常见。

十五、左右同感

在一侧的某一部位接受一定的刺激,而在对侧肢体也能出现同样感应,有三种情况:

(一)同向同感

即在一侧的上肢或下肢着灸或进针,感传现象可以在双侧同时出现。

(二)反向同感

曾见有1例消化不良患者,在左合谷着灸,感传自外而内沿手阳明经由肩进入上腹,

当上腹正感温暖舒适时,忽感右肩也发热,

也沿手阳明经自内向外以相反的方向至大次指之间,随同左合谷的感应完毕而同时消失。

(三)同位同感

在一侧的肘膝关节肿痛,以及蛇虫咬伤而在对侧的相同部位进行灸针时,

则健侧的感应可以在患侧同时出现。

这种交经缪刺的作用较为常见。

十六、左右不称

在同时和先后取用上肢或下肢相称经穴时,其感传路径基本上是左右一致。

少数情况也可左右不一,如头面病,取用双侧合谷,

一走上臂内侧而经过前胸,一走上臂外侧而经后背。但以患处为终点则是不变的。

十七、起源异位

感传不是在灸处发生,而是在另一区域或另一经穴却能出现明显的感传作用。

与灸处的联系虽不为患者自身所感知,但与火力的大小却是密切相关,其过程也完全一样。

能有两种情况:

(一)同经异位

比如在足三里与上巨虚着灸,感传出自厉兑与次趾尖,再上行至灸处前进而止于患处。

(二)异经异位

在灸治中府及肺俞时,气流能出现于下腹,并向上传布周流全身。

灸治尺泽及阴交亦曾有感传出自涌泉。

取用食指尖能见感传出自养老并沿手太阳经上传。

这些情况不但以往未见记载,在今天也未见报道。

十八、阴阳转向

(一)起步转向

即在阳部和阳经着灸,灸感及其感传作用可在其对面的阴部或阴经发生;

而在阴部和阴经着灸,灸感及其感传作用也可在其对面的阳部或阳经出现。

例如在外关着灸,感传可出现在其对面的内关并沿手厥阴经上传,在内关处着灸于外关处也曾有同样情况。

灸太冲感传可出现于涌泉,灸昆仑感传也可出自太溪。

这类情况并非罕见。

(二)中途转向

这在阴部病于阳部取穴为常见。

例如病在腹壁或脐周时,于至阳取穴着灸,当感传行至中途或距病不远时,

即转向穿过腹腔而达于病处,与中途横贯相同。

十九、绷急如弦

当感传发生后,患处与灸处之问曾出现有如弓弦样紧张之绷急线,

所过之处皆沉重酸麻,最后方逐渐减弱而消失。

二十、浮越外溢

在感传尚未到达患病区域,能在远离感传线之外出现某种一过性浮越反应,

如轻微的头晕耳鸣,某处肌肉发跳,面部耳部或是全身发热。

对感传线并不干扰,可自数秒钟以至数分钟迅即消失。

二十一、催惹激发

感传线绝大多数能为患者自身所感知,但也有必须在他种作用协助和影响下方可被感知。

如有时在着灸的肢体仅有酸重感,面在循经按摩之后,方可感知有麻木线出现。

二十二、弹丸连射

曾遇一例,感传不是以线状形式出现,而是如弹丸一样,

一次又一次地以闪电般的速度从灸处出发,射向患区。

连续数分钟,最后方减弱而消失。