艾灸中脘穴的功效作用

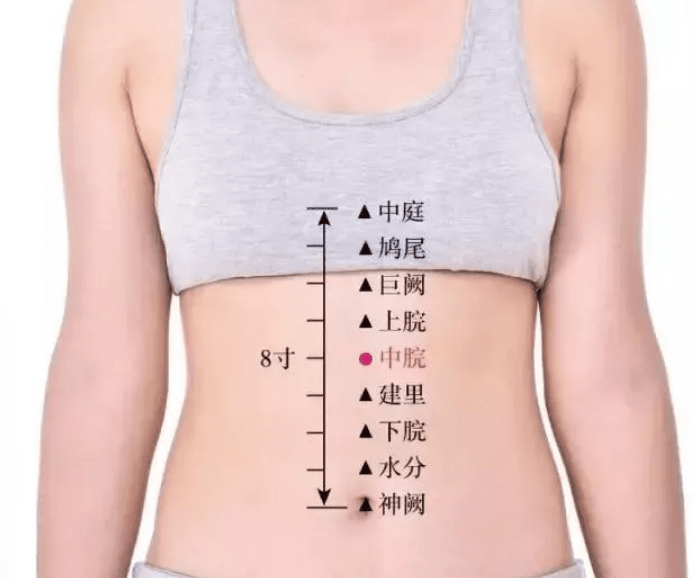

中脘穴:属任脉,位于腹部正中线,脐上4寸。

中脘穴有调胃补气、化湿和中、降逆止呕的作用。

《甲乙经》载:“胃胀者腹满胃脘痛,鼻闻焦臭妨于食,大便难,中脘主之,亦取章门。”

又载:“伤忧思气积,中脘主之。”

《玉龙歌》说:“黄疽四肢无力,中脘、足三里。”

脘指的是胃,中脘即胃的正中间,中脘是后天之本,人体的五脏六腑,它们的精气都汇聚到中脘这个位置。

中脘穴属于“任脉穴”,有疏肝养胃、消食导滞、和胃健脾、降逆利水,且去眼袋、美容养颜、延缓衰老等作用。

艾灸中脘穴的功效作用。

1、治疗胃痛

减轻胃痛、腹痛、腹胀、呕逆、纳呆、恶心想吐、食不化、

医治慢性胃炎、胃溃疡、黄疸、急性胃扩张等;

中医艾灸中脘穴缓解胃痛效果非常好,

因为中脘穴是八会穴之腑会、胃之募穴,有温中健脾、行气止痛的功效,为艾灸胃脘痛的常用穴。

具体做法:将艾条一端点燃,左手食指中指置于施灸穴位两侧,右手拿起艾条后靠近腹部的中脘穴,

距离皮肤约3cm,用悬起法灸10~20分钟,以局部皮肤温热红晕,而不感到灼烧疼痛为度。

2、祛风散寒

艾灸中脘穴有祛风散寒的效果,除了普通的温和灸之外,大家还可以尝试隔姜灸。

方法是:将鲜生姜切成3~4毫米厚的姜片,用针孔点刺许多小孔,以便热力传导,

上置大小适量的艾炷,点燃施灸,一般灸到病人觉热,局部皮肤出现红晕潮湿为度。

如初灸一两壮感觉灼痛,可将姜片稍提起,然后重新放上,亦可在姜片下放纸片再灸。

3、调理脾胃

经常长湿疹的朋友、大便一年四季溏泄的朋友,

是因为脾胃运化的能力差了,这个时候灸灸中脘非常有好处。

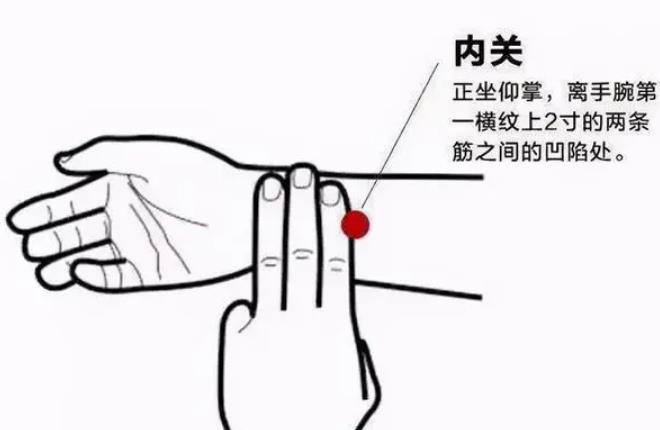

中脘作为主治穴时每天灸一次,配足三里、内关、胃俞则效果更好。

灸灸中脘周边的穴位,对胃病防治和保健也十分有益。

注意灸中脘后,会感到饥肠辘辘,要记得七八饱哦!这样脾胃才有精力清除身体的积滞。

4、瘦身消脂

中医经络理论认为,肥胖是由于经络失控,脾、胃、肺、肝、肾等脏腑功能失调导致的。

艾灸中脘穴直接作用胃腑,有效的遥控胃部气血阴阳虚实,

起到健脾和胃,补中益气的功能,有效的解除疲劳性的胃障碍,提高脂肪的分泄速度,

还可以使巨噬细胞的吞噬活性增强,从而提高机体的免疫能力。

长期坚持艾灸天枢、中脘肥胖自动掉下来。

【临床应用】

现代常用于治疗胃炎、胃痉挛、胃溃疡、胃下垂、食物中毒、癫痫、精神病、神经衰弱等。

中医认为胃痛大致可分为外邪犯胃、饮食伤胃、情志不畅、素体脾虚四种原因,

而外邪主要指外感:寒热湿三邪,其中寒邪犯胃导致阳气被遏、气机阻滞、不通则痛又是临床最常见的原因。

除了一般的胃痛表现外,还伴有胃部怕冷、喝冷水疼痛加重、喝温水则缓解,以及随气候寒热变化等典型表现。

所以,临床上一般采取温胃散寒、通经止痛的方法进行治疗。

艾灸操作简单、临床疗效显著,有散寒止痛、温经止血的功效,多用于少腹冷痛、行经腹痛、宫寒不孕等证。

不论胃热胃寒,都可以灸中脘。

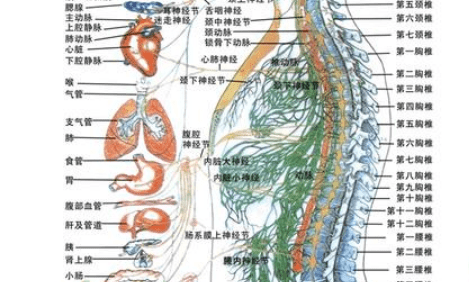

在灸中脘时,患者哪里有病,艾灸的热量就会主动“通窜”到哪里,

一般会首先“通窜”到十二指肠的,

然后“通窜”到贲门、胃部、幽门,

若有肝病的患者,艾炷的热量就会自然“通窜”到肝区(这就是灸中脘可以治疗各种胃病、肝炎或胃癌、肝癌的原因)。

此时患者会觉得喉咙异常干痛,这是病邪(寒邪)逐渐外发时的必然症状

(病邪被到哪里,哪里就会出现西医所谓的炎症,此时许多中医专家都会任认为灸过火了,会立即停止治疗,使得功亏一篑),

待灸至二三百壮以后,胃部会在忽然间有一股清凉的感觉向动,

“通窜”感就会在瞬间消失,津液会在同时涌上来,喉咙干痛的感觉也就瞬间消失得无影无踪。

而后,患者就会觉得胃部温热舒服,腹中就像有个热水袋一样,或有温水流动的感觉,此时绝对不会感到疼痛。