用艾热寻找病所,元神本能:盈科而后进

本文归纳起来,有这几个要点:

艾灸时,自觉艾热停留处,说明那里需要艾热。

艾灸时的感觉,可以用来诊断,而且很准确。

只能靠自灸治病的朋友,最好守住一个有灸感的点,坚持灸下来。

坚持灸下来,每个病所都会气至,量足后都会治愈的。

学会艾灸选穴和气至病所,治病见效快。

盈科而后进

两千多年前,徐辟问他老师孟子一个问题:

祖师爷孔子多次赞叹水,那水到底有什么可取之处呢?

孟子的回答后来成为经典,孟子说:

“源泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。有本者如是,是之取尔。”

有源头的水,是不停地往前进的。

水的前进方式很有特点,水遇到低洼的地方,一定是先注满了洼地,再继续往前进的,

这个特点,就是孟子说的“盈科而后进”。

艾热进入人体之后,前进的方式和水流是非常像的,

遇到身体需要艾热的地方,艾热的传导会停在该处,直到注满才继续向前传导。

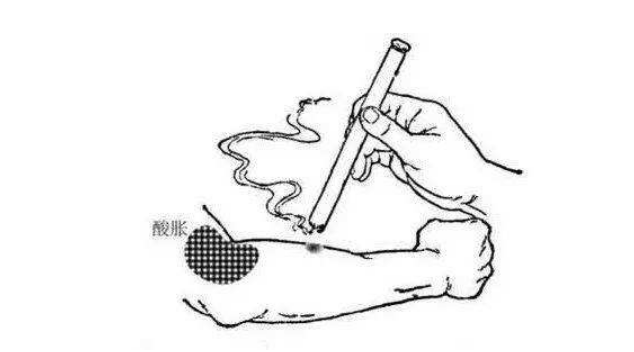

比如:有的朋友胃痛,灸足三里时,艾热循着足阳明胃经向上传导,

传到了小腹,就停下来了,小腹一整片弥漫着热开来,

明明胃痛得难受,怎么艾热就不往胃里送呢?

这说明小腹是需要艾的能量的,换句话说,小腹也是一个病所,

只不过比起当下亟待解决的胃痛,小腹的病患是隐而未发的,是潜在的病所。

用艾热寻找病所

大致地说:艾灸时,自觉热停留的地方,都是病所。

那是不是帮人灸时,他哪里感到热,就是那里有问题?确实是这样的。

譬如那位胃痛,灸足三里时小腹弥漫热感的朋友,仔细询问,发现他平时苦于便秘,已经挺长时间了。

像这样利用艾灸,发现老病根,是非常准确的。

因为这是我们每个人自带的元神在发挥作用,神而明之,比任何高明的医生的诊断都要准确。

中医师望闻问切,四诊合参,也是通过外在表现(即“证”)

去推测身体里的脏腑经络可能存在的问题,以表知里,怎么说都比元神要隔一层。

何况医生也是人,难免有诊断出错的时候,

而无为灸调神,元神强大,探微疾、索隐患,无深不入,灸得量足,外邪在体内就全无藏身的可能了。

有源之水不停往前流,会注满一个又一个低洼的地方。

坚持不停施灸,艾热在身体内也是这样子的,注满一个又一个需要艾热的病所。

对于只能靠自灸治病的朋友,最重要的一点,是守住一个有灸感的点,

源源不断地给身体输送艾热,至于其他的事,放心交给你的元神去做。

有新病都会有反应

艾灸用以诊断,不仅限于发现老病根,也能及时跟上身体状况的改变,发现被灸者新的问题。

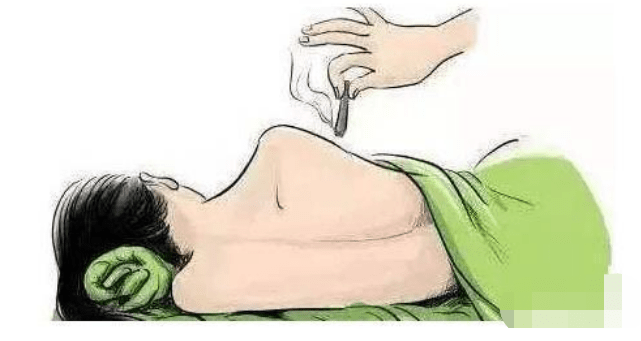

我妈有腰椎间盘突出十余年,每天早上睡到四五点便腰酸得睡不着。

我学了无为灸,每天帮她灸肚脐两小时,刚开始的半个多月,她都是感到腰部热,

慢慢地早上可以轻松睡到六点多,腰酸也减缓了很多,但还没根治。

有一天,我还是帮她灸肚脐,她说今天热跑到胃里去了,稍一询问,原来是吃了冷菜,有点胃胀。

我停下来帮她脏腑推拿,解决了胃胀的问题,之后再灸,热又重新回到腰部。

像这样子及时地根据身体的不同状况,分配吸收进来的艾热去治病,

只有与生俱来的元神能做,再厉害的医生,调方改药,都不如元神及时的。

不选穴一样治愈

有朋友可能要问了:真的不用选穴位吗?这样子做就能把身体调好?

有一个比较典型的案例:

一个朋友,学了无为灸后,坚持每天施灸,从不间断。

坚持一年多后,她有一个奇特的现象:

不管在哪个穴位上施灸,艾热最终都跑到肝区,只感觉右侧肋骨这一带热热的。

灸三阴交时,艾热循着肝经向上走,到了肚子后很快跑到肝区热起来;

灸左边内关穴,艾热有时循着心包经,到胸部后越过膻中穴,肝区又热起来了,

有时是循着小肠经,到了背部,再传到肝区,

反正不管怎么灸,艾热都被送到肝。

为什么会这样呢?

我推测,可能是她坚持灸下来,体内只剩一个病灶,所以不管怎么灸,最很容易地气至病所。

毕竟病所只有一个,艾热除了被送到这里,没别的地方更需要啊!

也就是说,在有灸感的前提下,只要你灸的时间足够长,灸的量足够多,

你身上所有的毛病都会一个一个地气至,量足后都会被治愈的。

那艾灸为什么还要选穴呢?

为什么还要提什么气至病所,直接操起艾条开灸不就好了吗?

学习选穴和气至病所,是为了省时间。

特别是对于刚接触到无为灸的病人,灸师如果能够结合辩证选穴,

很快地让病人看到艾灸治病的疗效,建立病人对艾灸的信心,

之后他就很自觉了,乖乖听你的,回家每天灸,慢慢变成一个行走的无为灸传播机。

反过来,如果灸了个把月,病人还是老样子,

没看到丁点儿疗效,你再劝他要天天灸,他不骂你是骗子已经很厚道了。

譬如病人胃痛,灸足三里,艾热却跑到小腹去。

继续守着足三里灸,等到小腹的病所被艾热注满,艾热会继续前行抵达胃部的。

但这可能需要很长的时间,而且病人当下最苦的是胃痛,

灸了老半天胃痛一点缓解都没有,你让他还怎么相信你?

如果结合一点简单的选穴,例如在督脉的中枢附近,

或者任脉的中脘附近探查有灸感的点,艾热很快传到胃部,

胃痛很快止住了,这时候你说什么都是对的,病人都相信。

原创 南岛 --南岛艾灸学堂