艾灸"灸感三相"灸感过程三个基本时相

灸感三相:灸感过程的三个基本时相

当人体在接受某种外来刺激时,虽属同一刺激物,

由于作用方式和作用量的不同,而人体的反应也就不能相同。

所谓“灸感三相”,是在采用特定的灸疗作用方式与作用量的影响下,人体所发生的特有反应过程。

这是与一般的常用灸法所不能相比的。

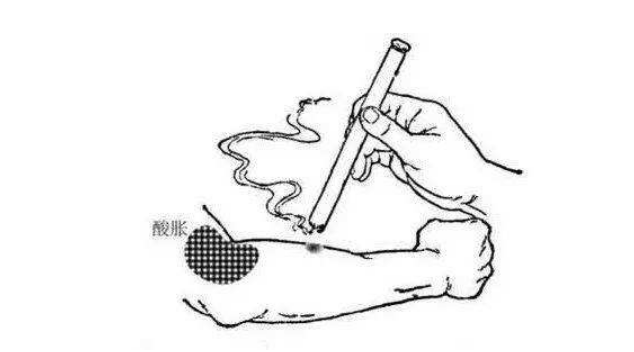

须知这是采用特制的“灸架”,由温和灸所获得的。

有了特定的作用方式,才能获得充分的作用量,

这就要求我们所采用的灸具必须是位置稳定,作用集中,热力均衡,时间持久,始终作用于一点,

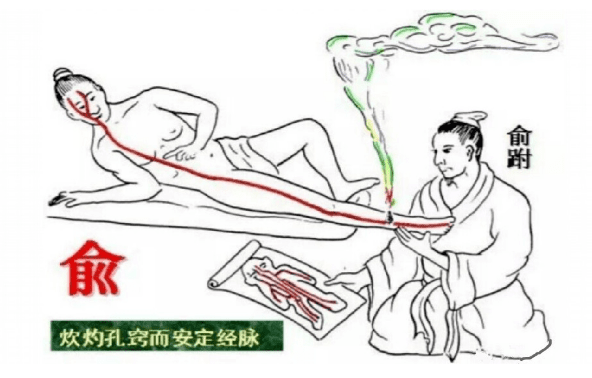

当局部力量蓄积至一定程度时,感应即离开灸处(穴),

开始向病处及远方流行,这也就是目前大家所称道的“感传”。

而这种感传又是有其阶段特点与自身的规律,因而就称为“感传三相”。

所谓“相”,有相关、相连、相承、相接与相感之意在内,是意味着在感传之全过程当中,

既有各不相同的阶段特征,又有一脉相承的彼此联系。

所以把感传的三个主要过程称为三个“时相”,而把各个时相中的主要作用称之为“期”。

这种不使火力中断,持续均衡的着灸方式,正是与针灸法的主要区别。

感传三相的临床所见

第一相:定向传导期

针灸的作用自古就是强调“气至病所”,

在针刺时,为了能达到这一目的,古人创立了多种手法,使针感加强,以催气和推气前进,

但并非每一病例都能达到这一目的。

而在采用“灸架”或其他类似工具连续施灸时,其作用就可大大提高,

使感传易于发生,患处在头就走向头,在足就走向足,

在不用手法协助的情况下,可以自然出现,而且极其鲜明。

这种几乎无例外的方向性传导,可以转弯抹角地沿着特有途径,沿经络或不是经络朝着患处的区域前进。

而远离患处的另一侧仅能前进少许或是连一寸也不能前进。

常在第一次施灸即可到达患处,有时也要在二次以上方能到达。

如左右上下同时施灸,则感传可以先后或同时到达患处而彼此集合。

第二相:作用发挥期

当上述定向传导到达患处后,感应并不同时停止,

而是对患处能发出极期明显的治疗作用,确实可立竿见影。

由此所产生的各种现象,同第一相一样,完全能为患者自身所感知,既是多样性,也有规律性。

大致均是感应先自患处边缘而达患处中心,再逐渐向四周扩大,最后及于整个患处,但仍以中心为强烈。

患处能出现发热、发凉、盘旋、蚁行、风吹、芒刺等不同感觉。

如系脓肿有时似感知有气体或脓汁向外流,患处的热感可较灸处的热感为大,

感应的轻重强弱及时间的长短,与病情的轻重缓急大致可成正比。

病愈重愈急,则感应亦愈快愈强,在严重病例,灸处的热感似乎是被患处所抽吸。

病较轻较慢,感应亦较轻较慢,时间亦较短。

感应最后消失之处,也常是患处的中心部位。

但有时也可见有症状并不十分鲜明,而感应时间却能久不消失,最后病人因体位发生疲劳而中止。

当作用发挥期开始不久和到达顶峰时,病人的自觉和他觉症状即开始逐步有所减轻,

如产生舒适感,疼痛大减或停止,体温下降,咳喘平静等。

如为化脓性炎症每见肿胀当时即有所消退,皮肤出现皱纹。

所有以上这些效果,可以维持3~4小时,此时各种症状又复燃,故必须连续施治。

在轻病也有一次痊愈者。

但均是无例外的因病情之减轻与痊愈,而感应亦逐步减弱与消失。

第三相:下降中止与循经再传期

不同部位与不同病变,感传过程第一、二两相基本是相同的,但至第三相则有两种差别:

1、下降中止期:

当作用发挥期到达顶峰时,感应即逐渐开始下降,并不能因火力持续不断而感应亦持续不已。

患处的感应多是由减弱而消失。

贯穿线(经络)亦逐步退缩而消失,最后仅剩下灸处局部皮肤的灼热而别无任何作用。

当上述情况出现后,即使再加大火力也不能使感应再见,而一次治疗到此也应中止。

因此灸治时间的长短不是固定的,是依照感应时间的长短决定的。

下一次治疗间隔的时间,一般多在3~4小时以后,感应方可再见。

如另取对侧或相距较远的经穴,则不在此限。

2、循经再传期:

如仅取一个穴位施灸,当感传已达病处,第二相的作用已经完成后,有时并不以此为终点,而能有以下几种表现:

A先后再传:

当身体有两处性质相同或性质不同的病变同时存在(如头痛、腹痛,或是关节痛同时并存),

或是同一病种而双侧同时受累时(如双侧急性结膜炎,或双侧关节炎),

则感传可以先到较近或病变较重的处所,使前一患处感应完毕后,再向后一患处移行,

使两种或两处病变先后和连贯地各自发生一次感应过程。

B往返再传:

感处先至甲病处,不久又走向病处,复由乙病处而返回甲病处,如此互相往返。

C轮流再传:

一身有多处或多种病变同时存在,感传可以轮流和交替地出现。

D全身再传:

因灸治次数的增多,作用亦逐渐积累,当到达一定程度时,又可离开受病组织,在全身上下反复周流,持续时间也可较长。

作者:周楣声