肾虚分为阴虚和阳虚,艾灸取穴方案

平日里,常听人说肾虚了,要补肾。

其实,肾虚分为阴虚和阳虚,阴阳有别,症状有别,必须区别对待。

若没有辨识到底是哪种“虚”就盲目补肾,很有可能适得其反。

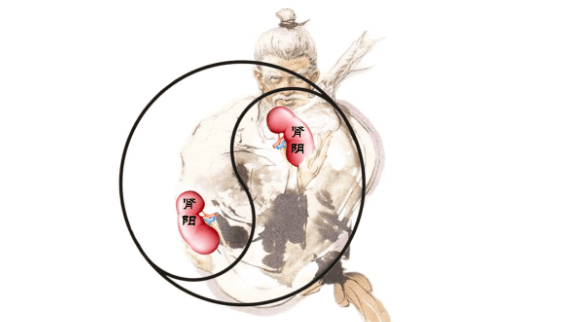

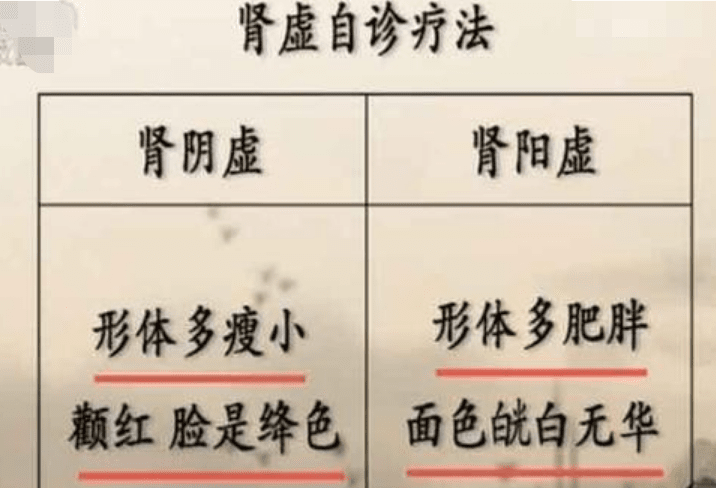

一、肾阴虚

肾阴虚:指肾阴亏损,失于滋养,虚热内扰,以腰酸而痛、遗精、经少、头晕耳鸣等为主要表现的虚热证候。

肾阴又称为“元阴”,是人体阴液的根本,全身各个脏腑都要依靠它来滋养,否则就会发生病变。

比如,心失滋养就会心阴虚、心火旺、心烦失眠、心神不安;

肝失滋养就会肝阴虚、肝阳亢、肝风内动、肝郁气结;

脑失滋养就会头晕、目眩、耳鸣。

阴虚就是阴液缺乏(阴液即津液、血液),指人体因津液、血液不足导致阴阳失衡。

就像烧水做饭一样,水不足,饭就会干。

人体也一样,“阴虚生内热”,因此肾阴虚人群被称为“燥热一族”,在肾虚的同时还伴有热的征象,如五心烦热(手心、脚心、胸口)、口干舌燥、小便黄、大便干、失眠多梦、睡觉时容易出汗等,在情绪上往往表现为急躁易怒。

而阴虚生内热,当引火下行!

艾灸方案:引火下行

中医有“孤阴不生,独阳不长”的观点,认为阴虚不会凭空而生,其源头往往就是阳虚。

很多阴虚之人存在下寒上热的情况,就是因为“真阳不足,虚火上扬”,就是说,身体中下焦的寒气太重,将阳气逼到上焦,引起上火症状,但身体中下焦还是寒的。

有些人认为阴虚之人不适合艾灸,这是因为他们单纯认为艾灸的熏灼和火气会导致阴虚更加严重,但他们恰恰忽略了艾灸的双向调节作用。

阴虚之人当然可以艾灸,只是与阳虚有所不同,阴虚侧重于补气,以引火下行为主,同时,时间短一些,温度低一些。

阴虚取穴及顺序如下:

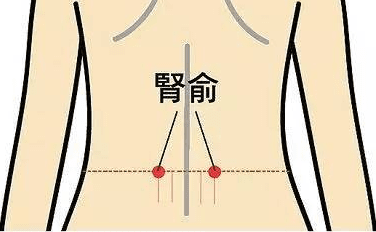

肾俞穴、八髎穴:补中气,消除中焦的阻碍,让上焦的火气往下走。

三阴交穴、复溜穴、涌泉穴:将火气进一步往下导到双脚,引血归源。

二、肾阳虚

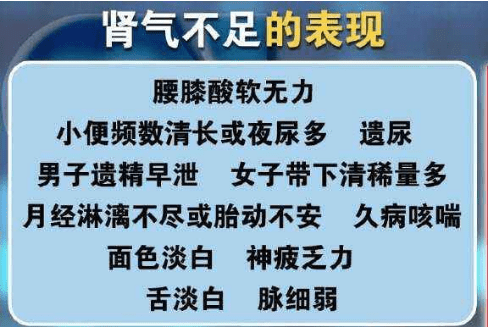

阳虚,即阳气不足

肾阳虚:指肾阳亏虚,机体失却温煦,以腰膝酸冷、性欲减退、夜尿多为主要表现的虚寒证候,又名命门火衰证。

肾阳又称为“元阳”,是一身阳气的根本,能推动人体各个脏腑的生理活动,否则就会发生病变。

比如,心失肾阳就会心悸、气急、胸闷、唇舌青紫;脾失肾阳就会五更泄泻、完谷不化;

肺失肾阳就会气急、吸气不足;

膀胱失肾阳就会小便不利或失禁或余沥不尽或遗尿;

津液失去肾阳的气化就会水肿;

肾本身气化不足就会阳痿、遗精、腰脊酸软,若肾阳衰竭致使面色苍白、四肢厥冷、冷汗如油、脉微欲绝,就会有生命危险,称为“亡阳”。

做饭时火候不够,就会导致水烧不开、饭做不熟。

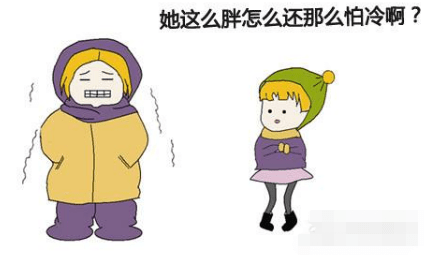

人体也一样,阳虚就是阳气不足,阳气不足则气化不利,人就会湿重、虚胖,寒气就会上身,就会“阳虚生外寒”,

常常表现为畏寒怕冷、面色苍白、手脚冰凉、精神不振、容易疲劳、失眠健忘、腰膝酸软、夜尿频多等。

阳虚生外寒,当补阳益肾!

艾灸方案:补阳益肾

阳虚之人最适合艾灸,可以艾灸大椎穴、命门穴、关元穴、气海穴、太溪穴、涌泉穴。

时间可以长一些,身体每穴30-40分钟,肢体每穴15-20分钟。

冬天是最好的养肾季节

众所周知,“春养肝,夏养心,秋养肺,冬养肾”。

为什么冬季养生以补肾为先呢?

根据五行理论,肾为水脏,冬天水旺,入通于肾,因此冬季由肾主时。

此时补肾刚好可以将阳气潜藏于肾中,肾为先天之本,养护好它,则人体阳气内藏、阴精固守,根深则叶茂,来年人就会身强体健。

故而,冬季养藏,补肾为先。