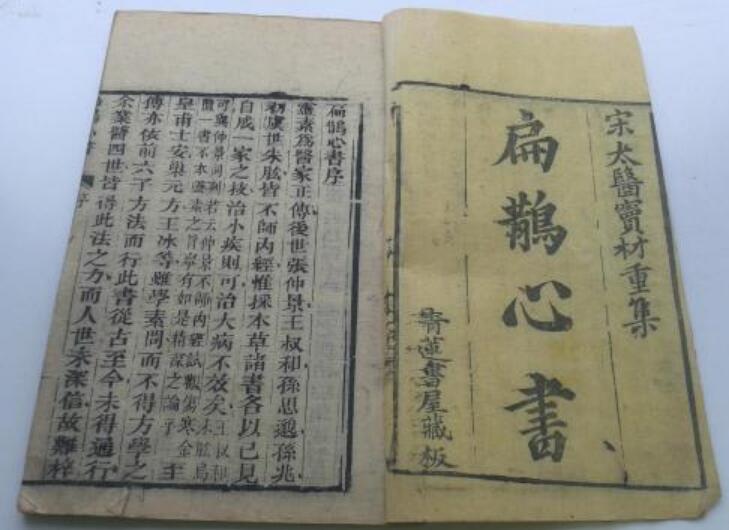

窦材《扁鹊心书》艾灸理论记载

窦材,宋代,绍兴人,著《扁鹊心书》三卷。

窦材受道家思想影响,提出保扶阳气为本的主张:“道家以消尽除翳,炼扰纯阳,方得转凡为圣。

故云:阳精若壮千年寿,阴气加强必毙伤。

又云:阴气末消终是死,阳精若在必长生。故为医者,要知保扶阳气为本。”

强调阳气在人生命活动中的重大作用。

他主张“保命之法,灼艾第一,丹药第二,附子第三”。

又说:“医之治病用灸,如做饭需薪。”把灸摆在各种治法之上。

《扁鹳心书》论述的病症和医案,几乎百分之九十以上是用灸法。

他在施灸中,有两大特点:

其一,灸的壮数多,每穴数十壮、百壮,甚至五、六百壮。

曾有人问他,人之皮肉最嫩,五百之壮,岂不烧焦皮刚?

他说:“否,已死之人,灸二十壮,其肉便焦,无血荣养故也。

岩真气未脱之人,自然气血流行,荣卫环绕,虽灸千壮,何焦烂之有哉?”

所以他认为要治大病、根治疾病,一定要大量施灸。

如“一老人,腰腿痛,不能行步令灸关元三百壮,更服金液丹,强健如前。”

其二,用的穴位少,而多取于脾肾任脉诸经,特别是关元、命关(食窦)二穴。

他认为:

“脾为五脏之母,肾为一身之根,……此脉若存,则人不死。”

“若不早灸关元,以救肾气,灸命关以固脾气,则难保性命,脾肾为人一身之根蒂,不可不蚤图也。”

《扁鹊心书》:“妇人产后,热不退,恐渐成劳瘵,急灸脐下三百壮。“

一人患肺伤寒,头痛、发热,恶寒,咳嗽,肢节疼,脉沉紧,服华盖散、黄芪建中汤略解,

至五日,昏睡谵语,四肢微厥,乃肾气虚也,

灸关元百壮,服姜附汤使汗出,愈。"

他认为:“世俗用灸不过三五十壮,殊不知去小疾则愈,驻命根则难,

凡大病宜灸脐下五百壮,补接真气,即此法也,若去风邪四肢小疾,不过三五七壮而已。”

为减少多壮灸给患者造成的痛苦,窦氏创立了一种灸前麻醉法,

即口服“睡圣散”,使人昏睡,然后施灸,可无痛苦,这是灸法应用麻醉的最早记载。

窦氏还提出病宜早灸,灸可防病。

认为治阴毒灸“迟则气脱,虽灸亦无益矣;

气脱须早治,迟则元气亦脱,灸亦无益矣;

虚劳须早灸,迟则无益。”

书中提到一伤寒用灸过迟终致脏气败绝而死亡。

“一人患伤寒至六日,脉弦紧身发黄自汗亦太阴证也,点命关穴,病人不肯灸,

伤寒惟太阴少阴二症死人至速,若不早灸,虽服药无效,不信,至九日泻血而死”。

重视灸法的保健和医疗作用

《扁鹊心书》说:

“人于无病之时,常灸关元、气海、命关(食窦穴)、中院,……虽未得长生,亦可保百余年寿矣。"

常灸关元、气海、命关,中腕,可防病摄生,

并根据年龄的不同,提出了用灸的间隔时间及施灸壮数:“

人至三十,可三年一灸脐下三百壮;

五十可二年一灸脐下三百壮;

六十可一年一灸脐下三百壮,令人长生不老”。

可见,窦氏对灸法的保健作用是非常推崇。

摘自《灸法医鉴》